資産運用の選択肢が多様化する中、「ワイン」という一見優雅な嗜好品が、実は投資対象として静かに脚光を浴びています。株や不動産といった王道資産運用に比べると、ワイン投資はまだ一般的に馴染みが薄いかもしれません。ですが実際には、欧米を中心に根強い人気を誇る「実物資産」の一角として、世界中の富裕層や高所得者がこぞって注目しているのです。

では、なぜワインが“投資”として注目されるのか?そしてそれがなぜ“節税”と結びつくのか?

それは、ワインという資産が持つ「価値保存性」と「価格上昇期待」、さらに税務上の扱いによる“合法的な税負担の軽減”という三拍子揃った特性にあります。特に、一定の知識と戦略を持てば、ワイン投資は「節税ツール」としても大いに活用可能です。

本記事では、「ワイン投資と税金控除」というテーマを通じて、実際の収益構造や税法上の取り扱い、経費処理の具体例などをわかりやすく解説しながら、実践的な資産形成と節税のヒントをお届けします。

第1章:ワイン投資の基礎知識

ワインを「資産」として見る時代

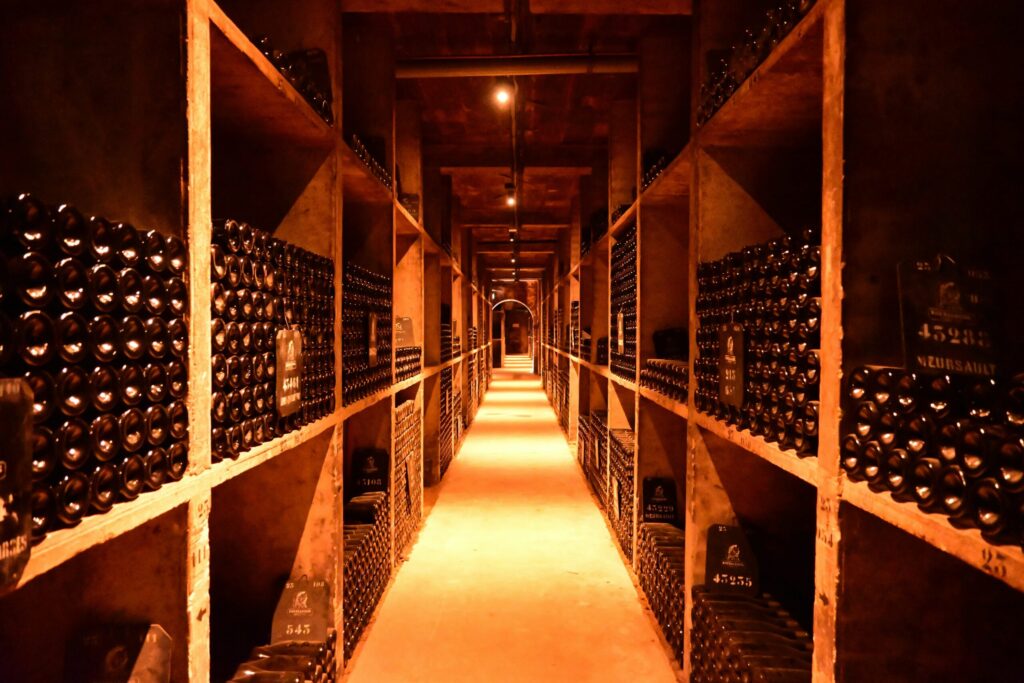

かつてワインは、裕福な人々の「嗜み」として語られることがほとんどでした。しかし、21世紀に入りワインの世界的流通と評価体制が整備されるにつれ、その存在は「消費されるモノ」から「価値を保有するモノ」へと進化を遂げました。

たとえば、フランスのボルドー地方で生産されるグラン・クリュ・クラッセ(格付けされた特級ワイン)は、生産年や保管状態によって市場価格が大きく変動し、数年で価格が2倍、3倍になることも珍しくありません。こうした価格の上昇傾向は、過去20年にわたる主要インデックス(Liv-ex 100指数など)からも明らかです。

つまり、ワインは「保有しておくだけで価値が増す」可能性を秘めた資産。現物を持つという安心感と、価値上昇という投資的魅力の両方を併せ持っています。

実物資産の中でのワインの位置づけと特性

では、ワインは他の実物資産と比べてどのような立ち位置にあるのでしょうか?

実物資産には、不動産、金(ゴールド)、アート、時計、宝石など多岐にわたるジャンルがあります。その中でワインは、以下のような特性を持ちます:

- 保管に専門性が求められる反面、価格の変動が緩やかで安定性が高い

- 流動性(売却のしやすさ)が近年改善されており、特にヨーロッパ市場での取引が活発

- 鑑定制度が確立しており、真正性(真贋)に関する信頼性が高い

このような背景から、リスク分散先として、あるいはインフレ対策としてもワインが注目されるようになりました。

価格上昇の要因と世界的市場規模(データとともに)

ワイン価格が上昇する背景にはいくつかの明確な理由があります。代表的なものは以下の通りです:

- 希少性:年ごとに収穫量が変動し、トップワインの生産量は限定的。

- 品質評価の明確化:パーカーポイントなど、世界的な評価指標が存在し、それによって価格が形成されやすい。

- グローバルな富裕層の増加:特に中国や中東の新興富裕層の参入によって市場の裾野が広がった。

たとえば、Liv-ex(ロンドン国際ワイン取引所)が発表する「Liv-ex Fine Wine 100指数」は、過去10年で約80%以上の上昇を記録しており、コロナ禍以降もその堅調な伸びを維持しています。

また、Statistaによれば、2024年時点での高級ワイン市場の世界規模はおよそ340億ドル(約5兆円)と見積もられており、その約30%が投資目的で購入されているとされています。

このように、実物資産としてのワインは今後も高い注目を集め続けるであろうと予測されており、それに伴い、税制上のアプローチや戦略の重要性も増しているのです。

第2章:ワイン投資における収益と課税の仕組み

売却益(キャピタルゲイン)の考え方

ワイン投資で得られる利益のうち、最も基本的なのが「売却益」、つまり“買った価格より高く売って得た差額”です。この利益は、税務上「譲渡所得」として扱われます。

譲渡所得は、一定の条件下で税制上の控除や軽減措置が適用される点が特徴です。具体的には、個人が保有していたワインを売却して得た利益が50万円以内であれば、「特別控除」により課税対象にならないケースもあります。ただし、この50万円控除は他の譲渡所得(たとえば骨董品や時計など)と合算で適用されるため、注意が必要です。

なお、営利目的でワインを頻繁に売買している場合は、「譲渡所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」としてみなされることもあり、税率や控除条件が異なってきます。この区分の判断は税務署の裁量もあるため、後述するように専門家の助言が極めて重要です。

所得税と譲渡所得の取り扱い

譲渡所得の計算は次のような式で行います:

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 諸経費)− 特別控除(最大50万円)

ここでの「取得費」には購入価格が含まれ、「諸経費」にはワインの保管料や売却時の手数料などが該当します。これらを適切に計上することで、税負担を軽減することが可能です。

また、保有期間が5年を超えるかどうかで「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かが分かれます。長期の場合、課税対象額が半分に圧縮され、結果として所得税・住民税の負担も抑えられます。

保有中の収益(レンタルや保管料収入など)がある場合の扱い

一部のワイン投資プラットフォームでは、高級ワインを保有するだけでレンタル収入が得られる仕組みを導入しています。たとえば、レストランやイベント事業者向けにボトルを一時的に貸し出すことで、収益が発生する形です。

このような収益は、税務上「雑所得」として分類されることが一般的です。雑所得は総合課税の対象となり、他の所得(たとえば給与)と合算して課税されます。そのため、収入が高い層ほど課税負担が増える傾向にあります。

ただし、必要経費を適切に差し引ければ、実際の課税所得を圧縮することも可能です。よって、収益が発生する投資スキームを利用する際には、経費管理と帳簿付けが重要となってきます。

第3章:税金控除の仕組みと適用可能な制度

譲渡所得の特別控除(50万円控除など)の適用条件

前章でも触れましたが、個人がワインを売却して得た利益が年間50万円以内であれば、「特別控除」によりその部分は非課税となります。ただし以下の条件を満たす必要があります:

- 資産の保有期間が1年以上

- 日常的な売買ではなく、趣味または保有資産の一部としての売却

- 年間の他の譲渡所得と合算しての控除であること

これは株式などとは異なる扱いです。ワインは金融商品ではなく「動産」に該当するため、このような特別な控除の恩恵を受けやすいのです。

青色申告や経費計上で節税できる可能性

個人事業主や副業としてワイン投資を行っている人は、青色申告制度を活用することで節税の余地が広がります。青色申告とは、正確な帳簿を提出する代わりに、多くの控除や損益通算が認められる制度です。

たとえば以下のような経費は、ワイン投資のために使用されていることが証明できれば、控除対象となり得ます:

- ワイン保管庫のレンタル費用

- 鑑定士への依頼費用

- セミナー参加費や書籍代

- 海外視察や展示会の旅費(※要明確な目的と証拠)

これらの経費を記録・証明するためには、領収書の保存と帳簿付けが極めて重要です。

法人で保有する場合の税務メリット

より本格的にワイン投資を行う場合、「法人」を設立して資産を保有する方法もあります。法人名義でワインを購入・保有することで、以下のような税務上のメリットが得られます:

- 経費の範囲が広がり、税負担をコントロールしやすい

- 法人税の実効税率が個人の所得税よりも低いケースがある

- ワインを「会社の資産」として管理することで相続対策につなげやすい

ただし、法人化には初期費用や維持コストもかかるため、収益規模や投資目的に応じた判断が必要です。加えて、法人としての会計処理・税務申告は複雑化するため、専門家の関与が不可欠となります。

第4章:ワイン投資における経費の考え方

購入費用、保管費、鑑定料、海外輸送費などの扱い

ワイン投資において、収益と並んで重要なのが「経費の適切な管理」です。というのも、課税対象となる利益は「収入 - 経費」で決まるため、何を経費と認めるかによって、税負担が大きく変わってくるからです。

具体的には、以下のような支出は経費として認められる可能性があります:

- ワイン購入時の仕入価格:これは当然ながら原価として扱われます。

- 保管費用:専門のワインセラーの使用料や、業者に依頼している場合の保管費も対象。

- 鑑定・評価費用:プロのソムリエや鑑定士による真贋判定、評価レポート費用。

- 輸送費・関税:特に海外のオークションで購入した場合、輸入時にかかる関税や物流費も計上可能です。

注意すべきは、これらが「投資としての必要経費」であることを証明できる資料(領収書、契約書、見積もりなど)を揃えておくこと。証拠が曖昧だと、後から否認される可能性もあります。

節税効果を最大化するための経費整理術

節税を目的とするなら、単に「経費をたくさん計上すれば良い」という発想では不十分です。重要なのは、以下のような“戦略的な経費管理”です:

- 経費の発生タイミングを調整:所得が多い年に経費を集中させることで、所得全体を圧縮。

- 事業とプライベートの線引きを明確に:プライベートな嗜好や趣味としての出費は経費にできません。

- 収益が安定するまでの“赤字計上”を活用:青色申告を行えば、赤字分を翌年以降に繰り越すことも可能です。

これらを実行するには、会計ソフトの導入や税理士との連携が極めて有効です。特に仕訳の細分化(たとえば「保管費」「輸送費」「鑑定費」など)をしておくことで、後の税務調査でも説明がしやすくなります。

領収書・帳簿管理の重要性と具体的な実践例

帳簿と領収書の管理は、「節税」と「税務対策」の両面で最重要ポイントです。たとえば、以下のような形式が理想的です:

- 電子保存(クラウド管理):スキャンした領収書をGoogleドライブやDropboxなどに日付順に保管。

- 収支ごとの分類台帳:Excelやfreee、マネーフォワードといったソフトで、各費用項目を可視化。

- 年次レビュー:年末に1年分の経費を棚卸し、必要に応じて税理士と確認。

これらを実践することで、税務署からの問い合わせや調査にも冷静に対応できる体制が整います。

第5章:ワイン投資と相続・贈与の税務対策

ワイン資産の評価方法と相続税の計算

高級ワインは、適切に保管されていれば年月とともに価値が上がる「熟成資産」と言われています。そのため、相続時にはワインの評価額が思った以上に高くなり、相続税の課税対象となるケースがあります。

評価方法としては、基本的に「時価評価」が採用されます。ワイン専門の評価士やオークション相場に基づいて価値を算定し、それに基づいて相続財産に加算される形です。

注意すべきは、「時価が不明確なワイン」は税務署が独自に評価する可能性があるという点です。その場合、保守的な(つまり高い)評価額をつけられることが多いため、事前に正確な評価レポートを準備しておくことが推奨されます。

生前贈与と評価額の圧縮テクニック

もし子や孫にワイン資産を引き継がせたいと考えているなら、「生前贈与」が効果的な選択肢となります。なぜなら、贈与は相続と違い、タイミングや方法を自らコントロールできるからです。

特に有効なのが「評価額が低いうちに贈与する」こと。購入直後のワインはまだ価格が上がりきっていないため、比較的低い評価で贈与でき、将来的な評価上昇分は非課税で次世代に移転できます。

また、年間110万円までの非課税枠(暦年贈与)や、相続時精算課税制度を活用すれば、課税リスクを最小限に抑えることも可能です。

ファミリートラストや法人活用の応用例

資産規模が大きくなる場合は、より高度なスキームとして「ファミリートラスト」や「資産管理会社」を活用するケースもあります。

たとえば:

- ファミリートラスト:信託契約により、資産の運用・分配を柔軟にコントロールできる制度。

- 資産管理法人:法人名義でワインを保有することで、事業承継・相続対策と節税を両立可能。

これらの方法には、専門的な知識と弁護士・税理士の関与が不可欠ですが、うまく設計すれば「資産保全」「節税」「相続対策」の三拍子が揃ったパッケージになります。

第6章:注意すべきリスクと税務調査リスク

税制上「趣味」と「投資」の線引き問題

ワイン投資には独特のリスクが存在しますが、その中でも最も見落とされがちなのが、「税務上の分類問題」です。つまり、「それは本当に“投資”なのか? あるいはただの“趣味”ではないのか?」という視点です。

税務署は、一定の基準に基づいて「投資」と「趣味」の線引きを行います。もし“趣味的な収集”と見なされれば、ワインの購入費用は経費として認められず、節税目的での処理も否認されかねません。

以下のような要素は「投資性」があると判断される根拠になります:

- 購入目的が明確(リターンを意識した売買記録がある)

- 売却履歴が継続的に存在する

- 帳簿・管理台帳を整備し、収支の記録がある

- 鑑定評価や市場価格を意識してワインを選定している

逆に、保管状態が不明瞭だったり、飲用履歴があるワインを混在させていると、趣味扱いされる可能性が高まります。

税務署に否認される典型パターン

節税目的でワイン投資を始める場合、最も避けるべきは「名ばかりの経費計上」です。実務上、以下のような例は否認されやすいため要注意です:

- 実際には飲んでしまったワインの購入費を経費に計上

- 保管や管理の実態が曖昧で、証拠となる領収書・帳簿が存在しない

- 領収書を紛失しており、出金記録の裏付けが取れない

ワインは嗜好品としての側面も強いため、「証拠のない節税」は非常にリスキーです。むしろ、記録をしっかり残し、購入の意図と投資方針を明確に説明できる状態を整えることが防御策となります。

脱税と節税の違い、グレーゾーンを回避するポイント

ここで一度、整理しておきたいのが「脱税」と「節税」の違いです。

- 節税=法律の範囲内で税負担を軽減する行為

- 脱税=法律に違反して意図的に税を逃れる行為

この違いを見極めるには、「透明性」と「証拠の整備」が鍵です。グレーゾーンを回避するためには、次のようなルールを意識してください:

- 収支と証拠(領収書・帳簿・報告書)を必ず残す

- 専門家の意見を仰ぐ

- 「なぜ経費なのか?」を自問して、答えられるようにしておく

第7章:税理士に相談すべきか?専門家の活用方法

一般的な税理士では対応できないケースも?

実は、ワイン投資に精通した税理士は多くありません。なぜなら、これは非常にニッチな分野であり、通常の所得税や法人税の知識だけでは対応が難しいからです。

たとえば、以下のようなケースでは専門性が問われます:

- ワイン資産の評価方法とその根拠資料

- 国際的なワイン市場での取引と為替の影響

- 文化財や美術品と同様の「譲渡資産」としての取り扱い

そのため、可能であれば「資産税に強い税理士」や「実物資産の取り扱い経験がある会計士」を選ぶと安心です。

ワインに詳しい資産税専門家の探し方

専門家探しにはいくつかのルートがあります:

- 税理士紹介サイト(例:税理士ドットコム、freee税理士紹介)

- 富裕層向けファイナンシャルプランナー事務所

- ワイン投資をサポートしている専門会社の提携税理士

特に、「美術品や骨董品などの取り扱い経験があるか?」という観点で確認するのがおすすめです。

ワイン投資をサポートするプロフェッショナル活用の具体例

税理士だけでなく、以下のようなプロフェッショナルと連携すると、ワイン投資の成功確率がぐっと高まります:

- ワイン鑑定士・ソムリエ:銘柄選定と保管方法の助言

- オークション業者:売却タイミングの最適化

- 弁護士:信託や法人設立に関する法的アドバイス

- IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー):全体の資産設計における位置づけのアドバイス

第8章:実践者インタビュー&ケーススタディ

年収1200万円の会社員が実践した「ワインで節税」成功例

40代後半の大手企業勤務の男性は、コロナ禍で自宅時間が増えたのを機に「ワイン投資」に興味を持ちました。彼は年間100万円ほどを投資に回し、保管業者の利用や帳簿作成を徹底。

その結果、3年後に一部ワインを売却し、売却益の一部を「長期譲渡所得」として申告。保管費やセミナー参加費などを経費計上し、実質的に所得税・住民税を数十万円単位で圧縮することに成功しました。

小規模法人を活用してワイン資産を管理する実例

別のケースでは、建設業のオーナーが資産管理法人を設立し、法人名義でワインを購入。法人であれば、接待交際費や文化財取得費といった名目でワイン関連費用を経費に計上しやすくなります。

この法人では、毎年固定費として保管料を処理し、節税に貢献。最終的には、会社を通じて一部ワインを役員報酬の形で譲渡するなど、相続・贈与対策にも活用されました。

海外居住者と国内非居住者の税務取り扱いの違い

最後に注目すべきは、居住地による税務の違いです。日本に住んでいない非居住者が日本国内で売却益を得た場合、その所得は日本では非課税になる場合があります(租税条約により異なる)。逆に、日本在住者が海外で売却した場合、その収益は「全世界所得」として課税対象となる可能性が高いです。

まとめと次の一歩

ワイン投資で節税を実現するためのチェックリスト

ここまでお読みいただいた皆さまには、ワイン投資の基本的な収益構造から税務上の扱い、そして節税の実務までを一通りご理解いただけたのではないでしょうか。最後に、節税を成功させるための「実践チェックリスト」を確認しておきましょう。

- 投資目的としてワインを購入しているか

- 売却益の計画と収益目標を明確にしているか

- 保管状態・保管先の記録を整備しているか

- 経費となる費用(保管費・鑑定料・輸送費など)を管理しているか

- 領収書・帳簿を正しく保管しているか

- 青色申告、法人保有などの制度活用を検討しているか

- 相続・贈与の際の評価対策まで視野に入れているか

- 税理士・専門家との相談体制が整っているか

はじめる前に準備すべき書類とパートナー選び

ワイン投資を始める前に、ぜひ押さえておきたい「3つの準備」があります。

【1】証拠の残る購入ルートの選定

信頼できるワインオークションや販売業者を通じて購入することが重要です。可能であれば、販売価格・評価・保管証明の3点がセットで提供される業者を選びましょう。

【2】会計処理の導入準備

初期段階から帳簿管理の体制を整えておくことで、節税と同時に税務リスクの回避にもつながります。会計ソフトの選定、領収書の保管ルールなどをルーティン化しておくとよいでしょう。

【3】税務・資産管理のパートナー探し

専門家の意見を取り入れることは、ワイン投資における「保険」のようなものです。特に、資産税に強い税理士、鑑定に精通した専門家、信託や法人設立に対応できる弁護士など、多角的な視点をもったチーム体制が理想です。

ワイン投資は、単なる嗜好品ではなく、資産としての価値と税務上のメリットを兼ね備えた“知的な運用手段”です。適切な知識と戦略を持てば、節税や資産保全、さらには相続対策まで広く活用することが可能です。本記事では、その基礎から実務までを具体的に解説してきましたが、最も重要なのは「記録の整備」と「専門家との連携」。楽しみながらも、制度や仕組みをしっかり理解して運用することが、ワイン投資で成功する第一歩です。投資の選択肢として、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

ファイナンス専門ライター / FP

資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。

金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。