華やかな光を放つダイヤモンドやルビーのジュエリー。その美しさに心を奪われる人は多いですが、今、この「美しさの象徴」が確かな資産価値を持つ投資対象として注目されています。特に富裕層の間では、高級ジュエリーを単なる嗜好品ではなく、ポートフォリオの一部として戦略的に組み込む動きが広がっているのです。

日本国内ではまだ一般的とは言えないものの、欧米やアジアの富裕層はすでにこの潮流を取り入れており、2023年には世界の高級ジュエリー市場は約3,200億ドル規模に達すると推計されました(Statista調べ)。さらに、経済の不透明さが増す中で、ジュエリーという可搬性に優れた実物資産への関心が一層高まっています。

高級ジュエリー投資の魅力は、美しさに加え、価値保存性、相続や贈与との親和性、インフレ耐性といった複数の要素が重なって成立しています。本記事では、そんな高級ジュエリー投資の基本から、リターンとリスク、注目すべき宝石や注意点までを包括的に解説。資産運用の新たな一手として、この「輝く資産」にどのような可能性があるのかを探っていきましょう。

第1章:高級ジュエリー投資の基本と背景

なぜ今、ジュエリーが資産なのか?

かつては贈り物やファッションアイテムとして位置付けられていたジュエリーですが、近年では経済的な“避難先”としても見直されつつあります。コロナ禍や地政学的緊張、インフレの加速といったマクロ環境の変化により、紙幣や株式といった金融資産ではカバーしきれないリスクへの対応が求められているためです。

ジュエリーは古来より王侯貴族が富の象徴として保有してきたように、価値が可視化された資産です。しかも国境を越えて持ち運べるという、他の資産にはない特徴を持ちます。

実物資産としての特徴とインフレ耐性

ジュエリーの最大の特性は、「実物資産」であること。これは、不動産や金と同様、物理的に存在し、価値がゼロになるリスクが極めて低い資産形態を意味します。特にインフレが加速する環境下では、現金や債券の実質的価値が減少する一方、ジュエリーのような実物資産は価格上昇が期待されやすくなります。

例えば、2020年から2023年の間に、ピンクダイヤモンドのオークション価格は平均で年率8〜10%上昇しており、希少性と美術的価値が高まる宝石は安定的なリターンが期待できるといえるでしょう。

通貨リスクや地政学リスクへの対応策として

経済がグローバル化する中で、資産を一国の通貨だけに依存することはリスクになります。円安が進行すれば、外貨建て資産は目減りしにくくなりますが、その逆も然り。こうした通貨リスクに対して、国境を越えて価値が認められるジュエリーは心強い存在です。

また、地政学的なリスク(戦争・制裁など)に直面した際、不動産のように国に固定された資産は制限を受ける可能性がありますが、ジュエリーは携帯性の高さと匿名性を活かし、物理的に資産を移転する手段として機能します。

他の実物資産(不動産・金)との比較的優位性

不動産は利回りが見込める反面、維持管理や税金の負担が大きく、災害リスクや法規制の影響も避けられません。一方、金はインフレ耐性に優れますが、価格変動が激しく、持ち運びにはセキュリティ上の懸念も伴います。

その点、ジュエリーは美術的価値を有しながら、保有コストが比較的少ない点でユニークです。また、資産として「分割しやすく、相続しやすい」特徴があり、富裕層の相続対策にも活用されています。

投資目的と長期保有戦略の整合性

高級ジュエリーは、短期的な値上がり益を期待する「投機」よりも、中長期的な価値保存と資産継承を目的とした「投資」として位置付けられるべきです。価格が安定しているため、保有期間中の値下がりリスクが相対的に小さく、ポートフォリオ全体の安定化にも寄与します。

また、代替不可能な一点物や限定コレクションは年数とともにプレミアムがつきやすく、時間の経過が価値を育てる資産とも言えるでしょう。

第2章:高級ジュエリーのリターンと市場性

市場価値を高める要因とは?

ジュエリーの価格は、美的要素だけではなく、希少性・産地・サイズ・状態・鑑定書の有無・ブランドの信頼性など複数の要因が複雑に絡み合って決定されます。特に希少性は、市場価値を押し上げる最も重要なファクターの一つ。世界に数点しか存在しない非加熱ルビーや、カシミール産のサファイアなどは、オークション市場で驚異的な価格を記録することもあります。

また、経済危機やインフレ時に資産が逃避する先として、実物資産の価値が再評価される傾向があります。ジュエリーもその一つ。実際、2022年以降の世界的なインフレ局面では、ハイエンドジュエリーの価格が平均で約5〜8%上昇したと報告されています。

中長期的な価格上昇が期待できる理由

高級ジュエリーの価格が中長期で上昇しやすいのは、単に希少であるからだけではありません。鉱山資源の枯渇や採掘規制の強化によって、新たな供給が限定されている点も大きな要因です。

例えば、ピンクダイヤモンドの主要産地だったオーストラリアのアーガイル鉱山は2020年に閉山。これにより、ピンクダイヤの供給は激減し、その希少価値が年々高まっています。このような構造的な供給制限は、投資対象としてのジュエリーに「価値が持続する期待」を与えるのです。

国際的な需給バランスの変化

中国、インド、中東諸国など、急速に富裕層人口が増加している国々では、ジュエリーへの投資意欲が年々高まっています。特に結婚や贈答文化の根強いアジア圏では、宝石類への需要が堅調に推移しており、国際的な需給バランスは今後も供給不足寄りになると見られています。

このような需要構造の変化は、高級ジュエリーの国際市場価格に直結します。供給が限られている一方で、新興国市場の購買力が拡大しているため、世界規模での価格上昇が持続しやすい環境が整っているのです。

ハイブランドの影響力と再販性

カルティエ、ティファニー、ハリー・ウィンストンなどの世界的ハイジュエリーブランドは、ブランドそのものが価値を持ちます。これらのブランドジュエリーは、中古市場でも高く評価されやすく、再販時の価格維持力が極めて高いことが特徴です。

また、限定モデルや特注品(オーダーメイド)となると、プレミアムが加わることも珍しくありません。このように、ブランドの存在はジュエリーの価格に「信頼」と「付加価値」を与える重要な要素となっています。

出口戦略:国内外のオークション市場とバイヤールート

投資としてジュエリーを考える場合、「売却ルートの確保」も重要な戦略です。国内の高級ブランド買取業者、質屋、専門オークションに加え、海外市場への販売ルートも強力な出口戦略となります。

特に香港、シンガポール、スイスなどの国際オークションでは、日本国内よりも高値で売却できる事例が多く、円安のタイミングではその差はさらに拡大します。グローバルに視野を広げた出口戦略を持つことで、ジュエリー投資のリターンは一層安定するのです。

第3章:資産価値が高い宝石4選

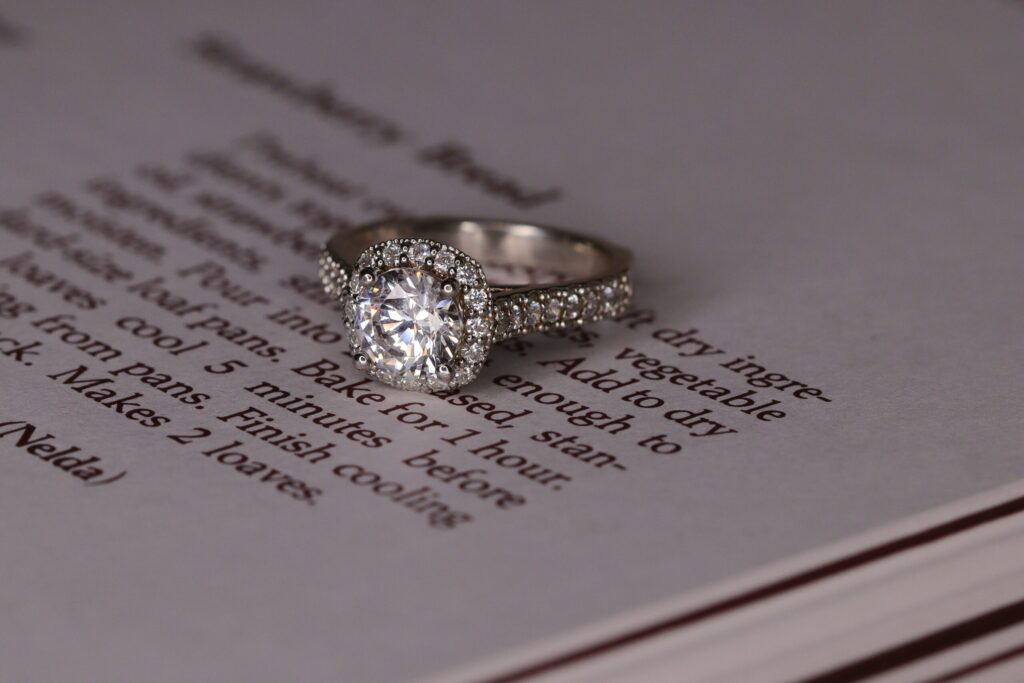

① ダイヤモンド(特にカラー・ピンク/ブルー)

ダイヤモンドは最も広く認知された宝石でありながら、投資対象としても非常に優秀です。なかでも希少性の高いファンシーカラーダイヤモンド(ピンク、ブルーなど)は近年、著しい値上がりを見せています。ピンクダイヤは2010年以降、平均年率10%以上で価格上昇しており、供給減による希少性プレミアムが顕著です。

また、ダイヤモンドの評価基準である「4C(カラット・カラー・クラリティ・カット)」のうち、カットやクラリティが最高等級に近いものは、国際的な取引でも高値がつきやすい点も魅力です。

② ルビー(ミャンマー産などの希少性)

ルビーはその鮮烈な赤が古くから「情熱」や「富」を象徴し、世界中で愛されています。中でもミャンマーのモゴック産ルビーは「ピジョンブラッド」と呼ばれ、最高品質とされることで知られています。

非加熱でインクルージョン(内包物)が少なく、色の均一性が高いルビーは、美術品としての評価も高く、長期的な価格上昇が見込める投資対象です。

③ エメラルド(内包物と透明度の絶妙なバランス)

エメラルドは内包物(インクルージョン)を「ジュアル(庭)」と呼び、宝石としての個性とされます。そのため、完全に透明でなくとも評価されるという独自の価値観があります。

特にコロンビア産エメラルドは深みのある緑色で、古くから王族に愛されてきた由緒ある宝石。カラーの深さと透明度のバランスが資産価値を決定づけるポイントです。

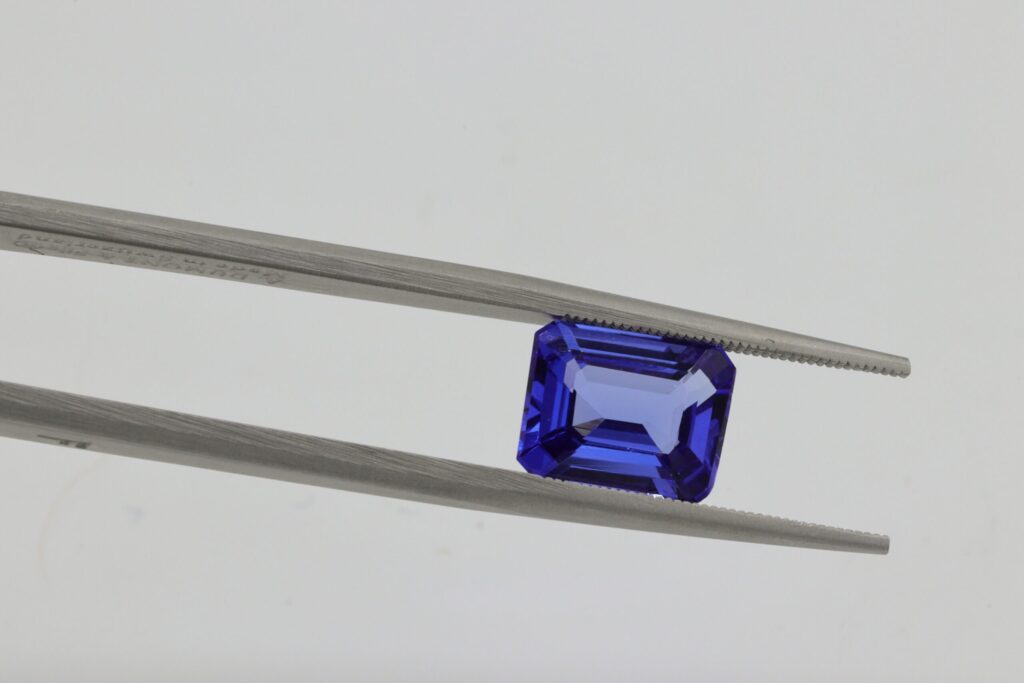

④ サファイア(ヴィンテージ市場での価値)

ブルーサファイアは結婚指輪としても人気があり、需要が安定しています。中でもカシミール産のヴィンテージサファイアは、「ベルベットブルー」と称される濃厚な色合いで世界中のコレクターから高値で取引されます。

また、パパラチア・サファイアなどの希少カラーも市場で注目されており、投資価値は非常に高いと言えるでしょう。

第4章:注意が必要な宝石と鑑定リスク

トリートメント処理宝石の見極め方

市場には、加熱や染色などの処理が施された宝石も多く流通しています。処理そのものが違法というわけではありませんが、非加熱・天然であることに価値がある宝石に対しては、明確な区別が求められます。

加熱処理の有無は専門機関の分析を必要とし、見た目だけで判断するのは不可能に近いため、鑑定書の確認と信頼できる業者の利用が不可欠です。

鑑定書の信頼性とその落とし穴

鑑定書があるからといって安心は禁物です。世界には多数の鑑定機関が存在し、その評価基準にはバラつきがあります。GIAやGRS、AGLなど国際的に信頼されている機関の鑑定書でなければ、再販時に価格がつかないことも。

また、古い鑑定書は情報が不完全だったり、現在の評価基準とは異なることがあるため、定期的な再鑑定が重要です。

AI鑑定・最新技術の信頼性と活用法

近年はAIや高度な分光分析を用いた鑑定技術が進化しており、より正確な宝石の構成解析やトリートメント履歴の把握が可能になっています。ただし、まだ発展途上であり、最終的な信頼性は熟練の鑑定士の目が補完しています。

投資家としては、AI鑑定を「補助ツール」として賢く活用し、複数の情報源から宝石の価値を総合的に判断する姿勢が求められます。

偽造品対策と真贋判定の実務

市場には巧妙に作られた偽造宝石も存在します。模造石やラボグロウン(人工合成石)は、見た目には天然宝石と区別がつかないケースもあり、鑑定の重要性が一層高まっています。

購入時は鑑定書の確認だけでなく、信頼できる販売ルート・販売者との関係構築が何よりも重要です。また、購入後も定期的に再鑑定を行うことで、真贋に対する信頼性を担保できます。

第5章:高級ジュエリー投資に潜むリスク

流動性リスク:売却タイミングと市場環境

高級ジュエリーは確かに希少で価値ある資産ですが、「いつでも・誰にでも・希望価格で売却できる」というものではありません。これが流動性リスクです。特に日本国内のように再販市場が成熟していない地域では、売却タイミングを逃すと、想定よりも大きくディスカウントされてしまう可能性があります。

また、景気が悪化したり、高級品市場が冷え込んでいるときには、本来の価値よりも低い価格でしか現金化できないケースも。こうした背景から、ジュエリー投資は「いつ現金が必要になるか」を見越して、余裕資金で行うのが理想です。

保管・保険・盗難リスク

ジュエリーは小型で高価な資産ゆえに、盗難や紛失のリスクが常につきまといます。銀行の貸金庫を使えばセキュリティは高まりますが、出し入れの自由度が下がるという難点もあるでしょう。

また、適切な保険に加入しておかないと、万一の損害時に資産価値を補償できないというリスクも見逃せません。保険料は年間で資産価値の0.5〜1.5%前後が相場となっており、長期保有するほどコストも積み上がっていきます。保管と保険の両面で、綿密な管理体制が求められる投資対象であることを理解しておくべきです。

鑑定評価のバラつきと価格の不透明性

ジュエリーの評価は一律ではなく、鑑定機関によっても基準が異なることがあります。たとえばGIA(米国宝石学会)と国内の鑑定機関では、同じ宝石でもクラリティやカラー評価に数段階の差が出ることも珍しくありません。

この評価のバラつきは、そのまま再販時の価格に直結します。結果として「買うときは高かったが、売るときは評価が低く安くしか売れなかった」という事態を招きかねません。鑑定書の質と信頼性が価格の根拠になるという点を常に意識し、第三者の専門家に複数の評価を依頼するなどの対策が有効です。

価格変動要因:経済、為替、市場トレンド

高級ジュエリーも、市場の変動から無縁ではいられません。特に以下のような要因が価格に影響を及ぼします。

- 経済状況の変化(リセッション、金融緩和など)

- 為替相場の動き(円安・円高)

- 国際的なトレンド(ハイブランドの人気や色石の流行)

例えば円安が進行すれば、海外バイヤーから見て日本国内のジュエリーが割安に映るため、売却タイミングとして有利になります。一方で、国内購入者にとっては仕入れ価格が上昇し、買い控えが発生することもあるでしょう。このように、ジュエリー価格は複数の変数が絡み合って動くため、常に情報収集が不可欠です。

長期保有前提の“資産凍結リスク”

高級ジュエリーはその性質上、短期的な売買にはあまり向いていません。むしろ、時間をかけて価値が育っていく資産です。しかし、これを裏返せば「すぐには使えないお金がジュエリーという形で固定されてしまう」という資産凍結リスクが存在します。

突発的な資金需要に対応できない可能性もあるため、流動性の高い資産とのバランスを取ることが必須です。ポートフォリオ全体で見た時の戦略的な配置が求められます。

第6章:高級ジュエリーを活用した資産形成と承継

相続・贈与における活用方法と節税

高級ジュエリーは、相続税評価が比較的低く抑えられるケースが多いことから、富裕層の間で相続対策として活用されています。現金や不動産と異なり、評価額が市場価格よりも低めに設定されることが多いため、実際の価値よりも少ない税負担で承継できる可能性があります。

贈与についても同様で、ジュエリーを一括ではなく、年単位で分割して贈与することで、贈与税の非課税枠を有効活用する手法が注目されています。専門家と連携しながら、最も合理的な承継プランを立てることが重要です。

分割が難しい資産の活かし方

ジュエリーは1点ものが多く、相続時に分割しにくいという特徴があります。しかし、これを逆手に取って「誰に何を渡すかを事前に明確に決めておく」ことで、家族間のトラブル回避にもつながります。

さらに、近年では複数のジュエリーを評価し、それぞれの資産価値を数値化して相続分を調整する手法も用いられています。分割の難しさを柔軟な対応でカバーする発想が求められる時代です。

信頼できるパートナーと専門家の選び方

ジュエリー投資を成功させるうえで、最も重要なのが**「信頼できるパートナーの存在」**です。具体的には、次のような専門家との関係構築が大切になります。

- 宝石鑑定士(公認の資格保有者)

- 税理士・資産コンサルタント(相続・贈与対策に精通)

- ジュエリーバイヤーやリセール業者(出口戦略の相談相手)

これらの専門家とタッグを組むことで、購入・保有・承継・売却の全プロセスで質の高い判断ができるようになります。人脈やネットワークが資産の価値を左右するとも言えるでしょう。

年金+αの「老後資産」としてのジュエリー

老後資産という観点でも、ジュエリーはユニークな役割を果たします。定期的な収入を生まない一方で、インフレや通貨の下落に強い「価値の保管庫」として機能します。

公的年金だけでは不安な時代に、非常時には売却も可能な「隠れ資産」として、高級ジュエリーは確実に一つの選択肢となり得ます。加えて、美しさや精神的な満足度をもたらしてくれるという副次的な価値も無視できません。

まとめ:美しさを超えた“資産”としてのジュエリー

感性と戦略を融合させた投資スタイル

高級ジュエリー投資が他の資産運用と一線を画すのは、そこに**「感性」と「戦略」が共存する**という点にあります。株式や不動産といった定量的な分析が主導する投資に対して、ジュエリーは“心を動かす美しさ”という主観的要素を含みながらも、確かな価値を持つ現物資産です。

この投資は、単なる数値の世界ではありません。色味、輝き、造形美、そして歴史的背景に目を向ける審美眼が、資産形成の精度を左右します。まさに、自身の審美的なセンスと市場を読む力を融合させる、「芸術的かつ実践的な運用手法」と言えるでしょう。

例えば、数ある宝石の中から一つを選ぶとき、その判断基準に美しさを含めることは、決して感情に流されているわけではありません。美と資産性を同時に評価できる眼差しこそが、ジュエリー投資家としての力量なのです。

知識と見極めの力が価値を生む

ジュエリー市場は情報の非対称性が大きく、「知っているか知らないか」で大きく結果が変わる世界です。トリートメントの有無、鑑定書の信頼性、産地と希少性の関係、再販ルートの把握など、学ぶべきポイントは多岐にわたります。

しかし、だからこそ、学んだ者が有利になれる市場でもあります。最新の市場動向を掴み、信頼できる専門家とネットワークを築きながら、リスクを見極めて一歩先を読む力。それがジュエリー投資において成功を手にするための必須スキルです。

加えて、ジュエリーは一度所有してしまえば“放置”しても失われることがない資産です。情報と知識に基づいた購入ができれば、時間と共にじわじわと価値が育っていく特性があります。すぐにリターンが出る投資ではないからこそ、見極めの力が結果に直結するのです。

長期的な資産ポートフォリオの一環としての可能性

高級ジュエリーは、短期的な売買には向かないものの、長期的な資産防衛やインフレ対策、相続計画といった中長期の目的においては極めて優秀な選択肢となり得ます。

特に次のような役割を担うことができます:

- 金融市場が不安定なときの価値保存手段

- 相続税評価を低く抑えられる相続・贈与資産

- 世界中で通用する分散型・可搬型の資産

- 老後の生活に備えた最終的な“守りの資産”

これらを踏まえると、ジュエリー投資は単なる贅沢や嗜好品の購入ではなく、戦略的なアセットアロケーションの一部として、確実にポートフォリオに組み込むべき対象であることが分かります。

高級ジュエリー投資は、見た目の輝きの背後に、確固たる資産性と可能性を秘めています。適切な知識、信頼できるネットワーク、そして市場への洞察を持てば、この“美しき資産”は、長期的にあなたの資産形成を支えるパートナーとなるはずです。

感性と論理、審美眼と経済観。その両輪で見極める力こそが、真のジュエリー投資家の証なのかもしれません。今この時代だからこそ、「輝きを資産に変える」選択を、あなたの資産戦略に取り入れてみてはいかがでしょうか。

ファイナンス専門ライター / FP

資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。

金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。